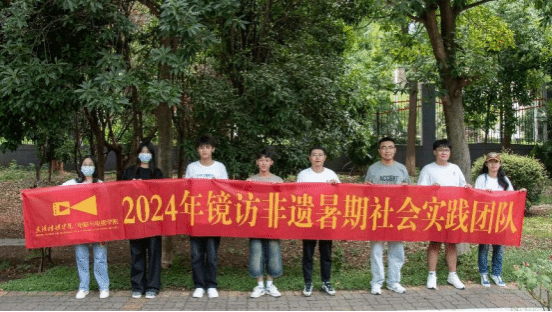

(通訊員:劉靜 孟浩宇)7月1日—10日,我校電影與電視學(xué)院“鏡訪(fǎng)非遺·楚韻流傳”團(tuán)隊(duì)在此期間積極開(kāi)展了暑期“三下鄉(xiāng)” 社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的前期調(diào)研工作,并先后前往了湖北省武漢市青山區(qū)鋼都花園123社區(qū)黨員群眾服務(wù)中心和潛江市非遺保護(hù)中心——“王場(chǎng)鎮(zhèn)文化站”進(jìn)行有關(guān)非遺剪紙、“湯格皮影”等方面的線(xiàn)下調(diào)研與采訪(fǎng)��。

7月1日��,“鏡訪(fǎng)非遺·楚韻流傳”團(tuán)隊(duì)成員積極前往了武漢市青山區(qū)鋼都花園123社區(qū)黨員群眾服務(wù)中心�,并與“武漢剪紙”市級(jí)代表性傳承人江先孝老師進(jìn)行有關(guān)非遺內(nèi)容的溝通和了解���。在此期間��,團(tuán)隊(duì)成員也是在提問(wèn)和親身體驗(yàn)的過(guò)程中感受了一次來(lái)自古老技藝的視覺(jué)震撼與文化魅力�����。

據(jù)了解��,“武漢剪紙”是孕育于楚文化的沃土上而產(chǎn)生的��,主題紋樣多以龍鳳和各類(lèi)花鳥(niǎo)樣式為主��,有著濃郁的楚文化特點(diǎn)��,其中的鳳為楚之圖騰�����,在“武漢剪紙”中尤為多見(jiàn)�。同時(shí),湖北地區(qū)又為魚(yú)米之鄉(xiāng)���,所以在“武漢剪紙中”也常出現(xiàn)魚(yú)����、荷花等題材�。

隨后,團(tuán)隊(duì)成員觀(guān)摩了工作室內(nèi)的精美作品和紀(jì)實(shí)照片等內(nèi)容����,進(jìn)一步感受了來(lái)自傳統(tǒng)民間藝術(shù)的鏤空之美���。負(fù)責(zé)人楊智也在觀(guān)賞過(guò)程中��,表達(dá)了自己的感觸����,“江爺爺?shù)募艏埣妓嚽擅睿诒”〉募埰瞎蠢粘鲐S富的細(xì)節(jié)����,不僅如此,人物肖像也畫(huà)得栩栩如生���,一眼就能看到其特征所在”��。

同時(shí)�,江老師的徒弟徐靜坤還為實(shí)踐團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備了“武漢剪紙”傳統(tǒng)婚服���,用真實(shí)的精美成品展示了有關(guān)鋸齒紋���、?月牙紋、?魚(yú)鱗紋�、?漩渦紋、?云紋等五大剪紙紋樣的獨(dú)特之處���?����??、剪在硬挺輕薄的絨布上,再與柔軟襯布黏合在一起���,團(tuán)隊(duì)成員身著“武漢剪紙”傳統(tǒng)婚服與江先孝先生合影留念�����。

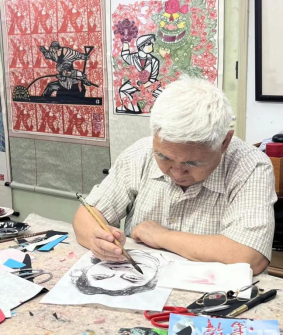

在隨后的7月5日當(dāng)天��,實(shí)踐團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)教師龔航�、負(fù)責(zé)人楊智等人還前往湖北省潛江市非遺保護(hù)中心——“王場(chǎng)鎮(zhèn)文化站”��,一同與江漢平原皮影戲的國(guó)家級(jí)傳承人湯先成老師感受了來(lái)自“湯格皮影”的藝術(shù)韻味���。

采訪(fǎng)過(guò)程中�,湯先成老師對(duì)皮影的傳承�����、制作、零件組裝等內(nèi)容進(jìn)行了逐一介紹���,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)制作的呈現(xiàn)方式向參與此次采訪(fǎng)的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行講解。

他表示���,現(xiàn)今的“湯格皮影”?至今已傳承九代���,?歷時(shí)兩百多年。湯格皮影在藝術(shù)風(fēng)格上注重主次分明�、?層次清楚、?重點(diǎn)突出�,?通過(guò)刻畫(huà)人物的膚色、?五官形狀來(lái)刻畫(huà)人物的性格特點(diǎn)��,?形成了細(xì)膩與粗獷完美結(jié)合的藝術(shù)風(fēng)格�����。

“湯格皮影”的制作過(guò)程可以說(shuō)是極為復(fù)雜���,要經(jīng)過(guò)選皮���、制皮�、畫(huà)稿���、過(guò)稿���、鏤刻、敷彩�、發(fā)汗熨平、綴結(jié)合成等十幾道工序���,制作一個(gè)皮影人要刻三千多刀�,多的要用30把以上的刀具����,有些位置還需要使用錘子等工具來(lái)加力,制作周期也相對(duì)較長(zhǎng)�。

采訪(fǎng)結(jié)束后,參與采訪(fǎng)的團(tuán)隊(duì)成員也紛紛表示����,希望可以通過(guò)此次采訪(fǎng),讓更多人在社交媒體����、短視頻平臺(tái)等新媒體形式下看到非遺文化���,去了解“皮影”這一文化,使他得以實(shí)現(xiàn)廣泛傳播��,增加了公眾的知曉度和參與度�,讓越來(lái)越多的年輕人對(duì)非遺文化產(chǎn)生關(guān)注�����。

團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)老師龔航表示��,“正如習(xí)近平總書(shū)記所言�����,文化是一個(gè)國(guó)家��、一個(gè)民族的靈魂�����。文化興�,國(guó)運(yùn)興�。文化強(qiáng)���,民族強(qiáng)��。沒(méi)有高度的文化自信�����,沒(méi)有文化的繁榮興盛����,就沒(méi)有中華民族偉大復(fù)興��。非遺是連接傳統(tǒng)文化以及參與世界交流的橋梁��,新時(shí)代傳媒學(xué)子更應(yīng)增強(qiáng)對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的歷史使命感與文化自信心�����,為優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承與發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量���?!?/p>

據(jù)悉���,接受此次調(diào)研采訪(fǎng)的老師分別是湖北省工藝美術(shù)大師�、省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目“武漢剪紙”市級(jí)代表性傳承人江先孝和國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目皮影戲(江漢平原皮影戲)代表性傳承人湯先成二人。